Plusieurs interrogations viennent à l’esprit avant une éventuelle implantation cochléaire, c’est pour cette raison que nous avons pensé à réaliser ce feuillet d’informations pour répondre simplement aux questions les plus souvent posées telles que :

| Cochléar implant in difficult cases situations and surgical procedure |  | Les clés de réussite d'une implantation cochléaire |

1- QU’EST-CE QU’UN IMPLANT COCHLéAIRE ?

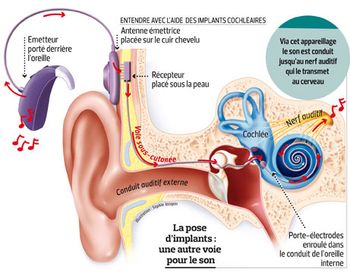

C’est un dispositif électrique qui va permettre la perception d’informations sonores de l’environnement dans lequel la personne se trouve allant de 4 décibels (voix faible) à 120 décibels (décollage d’avion). Il comporte plusieurs parties :

Une partie interne : placée chirurgicalement qui est l’implant proprement dit et qui comporte :

- Un récepteur stimulateur placé sous la peau.

- Un porte-électrode placé dans la cochlée.

Une partie externe visible : le processeur (de la taille d’une prothèse auditive type contour d’oreille ou sous forme d’un boitier) qui comporte :

- Un microphone.

- Une antenne émettrice qui se place en regard de l’antenne réceptrice grâce à un système aimanté.

2 - COMMENT FONCTIONNE UN IMPLANT COCHLéAIRE ?

- Le processeur externe capte le son avec un microphone. Ce son est décodé par le processeur et transformé en impulsion électrique. Ces impulsions sont véhiculées à l’implant par l’antenne au travers de la peau.

- L’implant conduit ces informations électriques aux électrodes placées dans la cochlée. Les terminaisons nerveuses sont stimulées et transmettent l’information au cerveau.

Ce procédé est tellement rapide que la personne implantée entend le son dès son émission.

3 - QUI PEUT BENEFICIER D’UN IMPLANT COCHLéAIRE ?

L’implant cochléaire est destiné aux personnes qui présentent une surdité de l’oreille interne (cochlée) élément noble de l’oreille, pour laquelle la prothèse conventionnelle ne permet plus de comprendre la parole.

L’implantation chez le jeune enfant (prélingual) est vivement recommandée car l’audition est essentielle au développement du langage. Par ailleurs, les recherches ont démontré de meilleurs résultats lorsque l’implant est posé à un âge précoce. Les enfants ayant déjà parlé (post lingaux) et les adultes ayant déjà acquis le langage ont généralement de meilleures performances avec les implants cochléaires.

Les bénéficies d’un implant cohcléaire peuvent être limités après une longue période de surdité profonde.

4 - QUE DOIT-ON FAIRE AVANT UN IMPLANT COCHLéAIRE ?

Avant de bénéficier d’un implant cochléaire un certain nombre d’examens ainsi qu’un bilan approfondi sont nécéssaires pour explorer la surdité :

- Un bilan ORL surtout de l’oreille.

- Une audiométrie complète qui va apprécier l’état de l’audition et l’inéfficacité de la prothèse auditive.

- Un potentiel évoqué auditif (PEA) qui déterminera l’atteinte de la cochlée.

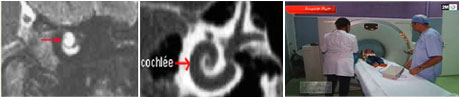

- Une imagerie de l’oreille qui comporte :

- Un scanner pour voir l’anatomie de la cochlée, il élimine certaines malformations ou ossification secondaire de l’oreille interne contre-indiquant l’implant cochléaire.

- Une imagerie par résonance magnétique (IRM) qui permet de visualiser le nerf auditif ainsi que le cerveau.

- Un bilan psychologique de la personne à implanter ainsi que de son entourage proche.

- Une vaccination anti-pneumocoque est obligatoire avant l’opération puis un rappel tous les trois ans.

- Enfin, une rencontre avec des patients déjà implantés est fortement conseillée.

A l’issue de ce bilan, au vu des résultats, et dans le respect des indications médicales, la décision de l’implantation sera prise.

5 - COMMENT SE PASSE L’ACTE CHIRURGICAL ?

L’intervention de l’implant cochléaire se fait sous anesthésie générale et comporte plusieurs étapes :

- Incision cutanée derrière l’oreille à implanter.

- Abord de la cochlée par la fenêtre ronde qui va à la fin de l’opération recevoir le faisceau d’électrodes.

- Aménagement d’une logette pour accueillir l’implant au-dessus et derrière l’oreille.

- Tests de l’implant au bloc opératoire pour faire des mesures spéciales qui seront utiles pour les réglages ultérieurs.

- Fermeture de la peau.

- Pansement en ruban qui sera gardé huit jours.

6 - QUE SE PASSE-t-IL APRES L’IMPLANTATION ?

L’activation

Elle se fait trois à quatre semaines après intervention, c’est ce qu’on appelle le «branchement», le processeur externe est remis au patient(e) et réglé une première fois.

Les réglages

Plusieurs séances de réglage de l’implant sont nécessaires et sont spécifiques à chaque patient.

La rééducation orthophonique

C’est une étape fondamentale pour entendre avec un implant, cela nécessite un temps d’adaptation et d’apprentissage. Elle doit faire partie intégrante de l’implantation cochléaire et doit être régulière. Sa durée est variable selon les patients.

L’expérience montre que l’implication et la motivation de l’entourage dans ce processus sont très importantes et permettent une meilleure progression de l’implanté cochléaire.

CONCLUSION

L’implant cochléaire a prouvé aujourd’hui son efficacité et sa capacité à transformer la qualité de vie des enfants et des adultes en leur donnant la possibilité d’entendre et de communiquer.

L’implantation cochléaire est pratiquée au Maroc depuis dix ans par des otologistes confirmés, plusieurs centaines d’enfants et d’adultes ont pu bénéficier de cette chirurgie avec succès.

La surdité de l’enfant : Un handicap majeur, mais pas une fatalité

L’Organisation mondiale de la santé classe le déficit auditif au troisième rang des handicaps par ordre de gravité, tant son retentissement est important sur le développement cognitif et linguistique de l’enfant. Le dépistage précoce est le meilleur garant d’une prise en charge adaptée permettant d’aboutir à la réhabilitation auditive avant qu’il ne soit trop tard.

La prévalence des surdités sévères ou profondes est de 1 naissance pour 700 à 1 000 grossesses sans risque.

La surdité constitue une entrave

aux acquisitions fondamentales.

La réhabilitation précoce

transforme l’avenir de l’enfant

.

Le développement des structures neurosensorielles auditives et des aptitudes

linguistiques chez l’enfant apparaît dès les premières heures de la vie, le réflexe

cochléaire existe déjà.

Au 70e jour de la vie embryonnaire, l’oreille interne a déjà achevé sa mise en forme

et, au 6e mois de la gestation, les structures de l’oreille interne sont en place et

fonctionnelles. Le mécanisme de l’audition foetale est installé. Le foetus réagit alors

aux bruits excitants ou apaisants in utero. Et dès le 15e jour de la naissance,

l’éducation du langage commence.

En milieu pédiatrique de néonatalogie et d’obstétrique, il est des gestes réflexes

systématiques que tout obstétricien, pédiatre, sage-femme, exécutent de manière

systématique pour dépister une luxation congénitale de hanche, une malformation

anorectale, une hypothyroïdie ou une incompatibilité foeto-maternelle.

Qu’en est-il du dépistage de l’audition à la naissance ?

La prévalence des surdités sévères ou profondes est de 1 naissance pour 700 à 1 000

pour les grossesses sans risque, proportion portée à 1 pour 100 naissances à risque.

Les naissances à risque sont celles qui comportent les éléments de consanguinité,

d’infections néonatales, une souffrance foetale ou un ictère néonatal.

Il est certain que les surdités ne sont pas toutes équivalentes, sachant qu’il existe

plusieurs degrés de surdités, classées en surdité légère ou moyenne, qui peuvent

passer inaperçues et qui seront sans grand retentissement sur le développement

cognitif et linguistique de l’enfant.

Cependant, une surdité sévère, voire profonde, entraînera des dégâts irréversibles si le

dépistage et le diagnostic ne sont pas réalisés très tôt.

La surdité n’est pas un handicap mineur. L’OMS a établi depuis des décennies une

classification des handicaps qu’elle a classés par ordre de gravité croissante chez les

enfants et les adultes.

La surdité, troisième handicap par ordre de gravité

Si les déficits intellectuel et comportemental figurent au 1er et au 2e rang, le déficit

auditif est classé au 3e rang, bien avant la cécité qui, elle, est classée au 5e rang.

Cela peut paraître surprenant, mais à y bien réfléchir, un enfant mal voyant ou aveugle

est très souvent bien intégré à la société avec la possibilité de lecture, de phonation,

d’appréciation des différents stimuli agréables tels que la musique ou les histoires

racontées, voire de communication familiale ou sociale. Il peut ainsi acquérir un vécu

et une expérience intellectuelle, cognitive et comportementale qui lui permettent de

s’insérer socialement.

Par contre, l’absence de stimulation acoustique va très vite entraîner une diminution

significative du nombre de cellules du noyau cochléaire au niveau du tronc cérébral,

générant définitivement une entrave à toutes ces acquisitions fondamentales que sont

l’acquisition du langage, l’établissement de la communication et le développement

intellectuel et psychoaffectif.

Des études de PET scanner ou d’IRM fonctionnelle in utero et à la naissance montrent

très clairement que l’aire visuelle cérébrale corticale est stimulée dès le 9e mois de

grossesse puis, à partir de la naissance jusqu’à l’âge de 2 ans. Cette stimulation

visuelle entraîne une maturation de l’aire corticale.

Parallèlement, l’audition foetale commençant in utero permet un formatage de l’aire

auditive depuis le 6e mois de grossesse jusqu’à la 6e année de l’âge de l’enfant et,

comme le veut la règle de la physiologie, c’est la fonction qui fait l’organe.

Cela veut dire que s’il n’y a pas de stimulation auditive dès la naissance, aucune

stimulation neurosensorielle ne va parvenir à l’aire auditive. Si le diagnostic n’est pas

posé avant l’âge de 6 ans, il n’y aura plus de possibilité d’allumer l’aire auditive

corticale. Et au-delà de 6 ans, l’aire visuelle attenante va envahir l’espace vaquant non

stimulé par les afférences auditives.

Il s’agit donc d’une course contre la montre à partir de la naissance pour détecter

toutes les défaillances auditives et les traiter bien avant la date fatidique de 5 à 6 ans.

On sait parfaitement que le développement du langage est clairement codifié dès la

naissance, avec le réflexe de Moreau par stimulation sonore, à partir du 18e mois par

l’écarquillement des yeux, l’arrêt du regard, l’accélération ou l’arrêt de la succion et

des mouvements respiratoires puis, à partir du 6e mois, de l’orientation-investigation

du regard. Tous ces éléments permettent déjà très rapidement de suspecter une surdité

néonatale ou péri-linguale.

Il est donc essentiel de dépister la surdité chez un nouveau-né. S’il n’y a pas de

fonction auditive, il n’y aura pas d’organe et donc pas de stimulation de l’aire

auditive. Par ailleurs, il s’agit d’un problème de santé publique, la fréquence et la

prévalence étant parfaitement bien connues. Ensuite, la surdité est un handicap grave,

comme le souligne l’OMS, avec un retentissement sur le développement

psychoaffectif et cognitif. Enfin, il est plus difficile de prendre en charge des surdités

profondes et sévères non étiquetées rapidement.

Comment dépister la surdité chez le nouveau-né ?

Il n’y a pas de place à l’improvisation ou à l’approximation, le dépistage est effectué à

l’aide de moyens extrêmement précis qui permettent de poser un diagnostic de

certitude et, au moindre doute, de le confirmer par des examens plus approfondis,

mais plus longs.

Les deux méthodes universellement retenues pour être fiables, reproductibles, non

invasives et relativement peu coûteuses, sont la recherche des otoémissions

acoustiques et la recherche des potentiels évoqués auditifs.

Les otoémissions acoustiques provoquées sont des vibrations émises par la cochlée et

transmises de manière rétrograde à la chaîne ossiculaire. Elles sont recueillies au

niveau du conduit auditif externe grâce à un micro intégré à une sonde munie d’un

embout auriculaire.

Ces vibrations sont créées au niveau des cellules ciliées externes de l’organe de corti,

de manière extrêmement simple chez un nourrisson ou voir un nouveau-né assoupi

après une tétée, sans aucune prémédication.

La présence de ces otoémissions, soit spontanée, soit après stimulation acoustique,

permet d’assurer l’intégrité quasi parfaite de l’oreille interne.

Leur absence confirme une altération auditive de plus de 25 à 30 dB, ces otoémissions

acoustiques étant présentes dans les atteintes aux voies auditives centrales avec

intégrité cochléaire.

Elles ne testent pas toutes les fréquences et ne donnent pas de seuils auditifs.

Elles sont donc peu spécifiques, mais de réalisation simple. Cependant, les pleurs du

nouveau-né, les épanchements rétro tympaniques ou le positionnement de la sonde

dans le conduit auditif externe peuvent aboutir à des faux négatifs.

Les potentiels évoqués auditifs précoces du tronc cérébral (PEA) enregistrent, eux, à

la manière d’un électroencéphalogramme, les réponses de la cochlée et du tronc

cérébral, une activité électrique générée par une stimulation sonore.

Cet enregistrement est effectué à l’aide d’électrodes collées sur la peau, sans

anesthésie générale, sauf si l’enfant est agité et/ou en très bas âge (sédation, voire

anesthésie générale).

Les potentiels évoqués auditifs déterminent le seuil de perception et localisent les

lésions au niveau de l’oreille moyenne, de la cochlée, du nerf auditif ou des centres

nerveux.

Cet examen est d’une excellente fiabilité, mais extrêmement long à réaliser, ce qui

oriente le choix vers un examen similaire, mais automatisé, qui explore la totalité des

voies auditives, avec une excellente valeur diagnostique, tant le taux de faux positifs,

inférieur à 0,5 %, est intéressant.

Ces potentiels évoqués auditifs sont présents dès les premiers jours de la vie et le

recueil est possible même si les conduits auditifs externes sont obstrués et même s’il

existe un épanchement dans l’oreille moyenne.

Si l’examen dure une à deux minutes par enfant, il reste cependant une possibilité

d’erreur extrêmement faible de 0,5 % qui nécessitera d’appliquer le principe du test et

retest.

A chaque fois que le premier test du PEA automatisé est négatif, l’examen sera

renouvelé deux semaines plus tard. S’il reste négatif, les potentiels évoqués auditifs

seront testés selon la méthode classique.

La prise en charge précoce permet une meilleure réhabilitation

Le dépistage précoce de la surdité est le garant d’une prise en charge précoce qui,

elle-même, aboutira à une réhabilitation auditive dans les temps.

Les causes de la surdité de l’enfant sont multiples et différentes, qu’il s’agisse d’une

surdité de transmission atteignant l’oreille moyenne et l’oreille externe ou d’une

surdité de perception atteignant l’oreille interne, la cochlée, le nerf auditif, voire les

centres.

Il existe des surdités de transmissions simples, dues à des otites moyennes aiguës,

essentiellement à l’otite séromuqueuse (48 % des enfants en maternelles).

Le traitement médical, voire la résorption ou le drainage des pansements, permettent

de rétablir l’audition immédiatement.

Les otites moyennes chroniques chez l’enfant à type de perforation tympanique,

d’atteinte ossiculaire, voire même de Choléstéatome génèrent des surdités de

transmission qui sont parfaitement réhabilitées par un traitement chirurgical ou une

prothèse auditive en conduction aérienne classique.

La prothèse auditive peut être en conduction aérienne classique et s’intéressera aux

surdités légères, voire moyennes, ou en conduction osseuse. Avec les différentes

prothèses révolutionnaires à ancrage osseux, notamment la BAHA ou la alfa 1 sonofo

qui sont des prothèses qui vont utiliser un ancrage au niveau de l’os et permettre la

réhabilitation auditive par la transmission au niveau de la voûte crânienne osseuse, les

résultats sont extrêmement probants. Elles sont indiquées dans les surdités sévères

profondes unilatérales uniquement.

L’implantation cochléaire, ultime recours

Quand la surdité de l’enfant est malheureusement précoce, sévère à profonde, et

surtout bilatérale, aucun appareillage conventionnel ne peut y faire face. Cependant,

un procédé exceptionnellement efficient depuis une vingtaine d’années, a

complètement changé la vie, le profil psycho-intellectuel et linguistique des enfants et

même des adultes. Il s’agit de l’implantation cochléaire. En fait, parmi les cinq sens

(audition, vision, toucher, olfaction, et goût) seul celui de l’audition est actuellement

réparable et implantable.

Dans les conditions normales d’audition, le son arrive au niveau du tympan qui fera

vibrer la chaîne ossiculaire qui, elle-même, fera vibrer les liquides labyrinthiques de

l’oreille interne générant une stimulation des cellules ciliées sensorielles. Ces cellules,

grâce à leurs cils et leurs échanges ioniques, génèrent un influx nerveux auditif qui va

cheminer le long du nerf cochléaire puis le tronc cérébral pour atteindre le cortex.

Quand il existe une altération de l’oreille interne, ce phénomène est interrompu.

Interviendra alors l’implant cochléaire qui est une prothèse en deux parties.

Le processeur externe en contour d’oreille va capter les stimulations sonores

environnantes, les numériser et les faire passer à travers une antenne maintenue par

aimantation derrière l’oreille. Par transduction cutanée, cette information numérisée

est envoyée vers une véritable centrale électronique et informatique qui va récupérer

les différents sons par différentes fréquences et les véhiculer à travers une électrode

ou d’un porté électrode à multiples points de stimulations inséré dans la cochlée.

Ainsi donc, cette activité neurosensorielle cochléaire sera supplantée par une

stimulation directe des neurones au niveau du ligament spiral de la cochlée lesquels

vont informer le nerf cochléaire. L’activité neuronale des cellules de l’oreille interne

est ainsi reconstituée.

L’implantation cochléaire en très bas âge, notamment avant 2 ans, permet un

développement du langage identique au langage des enfants avec cependant ce petit

retard des deux années de la stimulation corticale. Un enfant implanté est un enfant

qui vient de naître au point de vue du développement lexical.

L’implant cochléaire est donc indiqué dans les surdités de perception bilatérales

sévère et profonde avec une très faible intelligibilité et une impossibilité d’adaptation

prothétique conventionnelle.

L’implantation cochléaire existe au Maroc depuis près de 14 années. Elle est

pratiquée dans différents centres, au départ libéraux puis, actuellement, hospitalouniversitaires.

Près de 400 patients ont été implantés à ce jour, avec des résultats

exceptionnels traduits par un taux de scolarisation proche de celui des enfants

normaux et une réinsertion familiale et sociale absolument impressionnante.

Cette implantation cochléaire est efficiente uniquement lorsque le dépistage est

précoce et lorsqu’elle est réalisée avant 5-6 ans et, idéalement, avant 2 ans.

Ceci est le seul et le meilleur argument pour faire valoir l’intérêt capital d’un

dépistage précoce à la naissance ou dans les 3 à 6 mois suivants.

Il est vrai que le dépistage universel de toutes les naissances est un projet fastidieux,

extrêmement coûteux en moyens matériel, humains et structurels.

Cependant, une sensibilisation des pédiatres, des sages-femmes, des obstétriciens et

de l’ensemble du corps médical qui s’occupe en 1ère ou 2e intention des enfants ou de

pathologies auditives est un atout majeur pour aller vers un diagnostic et une

réhabilitation précoces, seuls garants de résultats qui peuvent être exceptionnels et

transformer l’avenir d’un enfant en le soustrayant du milieu du silence et de la

surdimutité pour l’amener vers un milieu sonore normo-entendant pour une parfaite

intégration.